Sie verlangt nach Münzgeld, das man gerade nicht bei sich hat: Die Parkuhr ist die Geissel des eiligen Autofahrers. Dabei sollte sie ursprünglich weniger Geld einbringen als vielmehr Dauerparkierende aus der Stadt verbannen. Die erste Parkuhr Europas wurde 1952 in Basel aufgestellt.

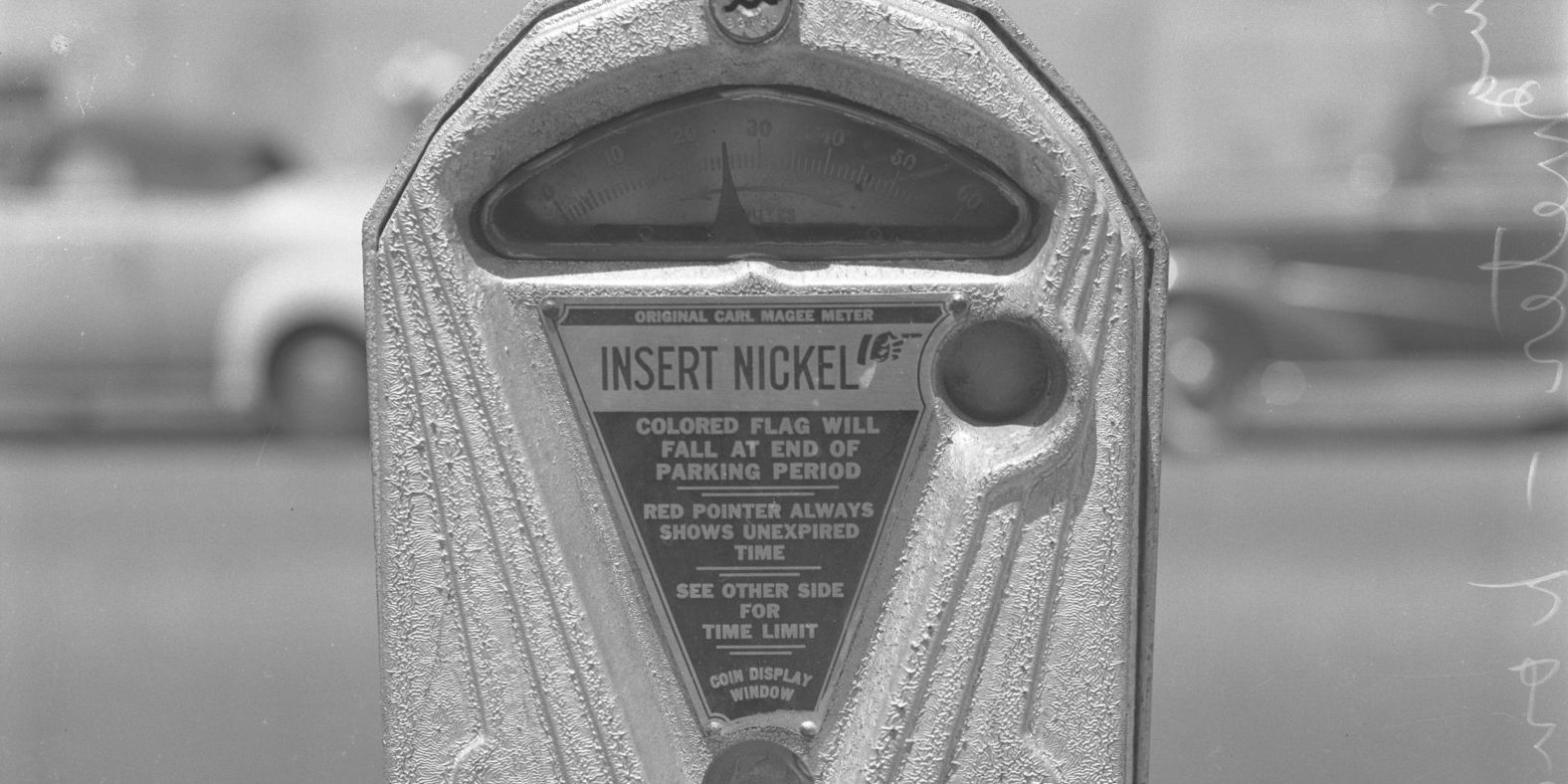

Der Patentantrag, den Carlton Cole Magee am 13. Mai 1935 beim United States Patent and Trademark Office einreichte, zeigt einen futuristischen Apparat mit Drehknopf und Sichtfenster am oberen Ende einer Stange. Magee war Anwalt, Lokaljournalist und Chef des Verkehrsausschusses von Oklahoma City. «Meine Erfindung», schrieb Magee in seinem Antrag, «misst die Belegungszeit eines Parkplatzes, für dessen Benutzung eine zeitabhängige Gebühr erhoben werden soll.» Die Parkuhr solle, so erklärt die Patentschrift weiter, das Bezahlen einer vom Münzwert abhängigen Parkzeit ermöglichen und deren Ablauf gut sichtbar anzeigen.

Händler der Stadt hatten sich bitterlich über Umsatzrückgänge beklagt, weil die verfügbaren Parkplätze im Stadtzentrum den ganzen Tag über von denselben Wagen belegt seien. Verkehrspolitiker Magee sann auf Abhilfe und schrieb an der lokalen Universität einen Ideenwettbewerb für eine Parkuhr aus. Gänzlich neu war die Idee nicht: Ein sieben Jahre zuvor eingereichtes Patent hatte eine elektrische Parkuhr beschrieben, die mit einer Kabelklemme an die Batterie des parkierten Wagens hätte angeschlossen werden müssen. Aus naheliegenden Gründen wurde diese Elektrouhr nie gebaut.

Auch Magees Ideenwettbewerb an der Universität von Oklahoma zeitigte nicht die gewünschten Ergebnisse, und so lud er auf eigene Faust zwei Professoren ein, seine Idee in die Praxis umzusetzen. Das Ergebnis war ein mechanischer Parkzeitmesser mit einem Uhrwerk, dessen Feder vom Fahrer nach dem Einwerfen einer Münze aufgezogen werden musste. Mit dem Apparat wollte Magee nicht in erster Linie die städtische Kasse füllen, sondern vielmehr den Verkehrsfluss in der Stadt anregen. Dauerparkierende sollten aus dem Stadtzentrum verbannt und die Parkplätze stattdessen für neue Shoppingkunden freigehalten werden.

Die Patentbeamten liessen sich mit der Münzuhr Zeit, viel Zeit: Erst nach drei Jahren wurde dem Antrag stattgegeben. Doch Geduld war Magees Sache nicht: Schon zwei Monate nach Einreichen des Patentantrags liess der findige Anwalt in Oklahoma City die ersten 175 seiner neuen Parkuhren aufstellen. Die Gebühr von fünf Cent pro Stunde ärgerte die Fahrerinnen und Fahrer, und bald nannte man das ungeliebte Gerät «Black Maria». Aufgebrachte Bürger protestierten gegen diese moderne «Wegelagerei»; einzelne Parkuhren wurden kurzerhand umgefahren. Allein, es half alles nichts. Mit Magees Erfindung fand das kostenlose Dauerparkieren in Oklahoma ein Ende.

Auch in Europa begann sich auf öffentlichen Flächen ein Nutzungskonflikt abzuzeichnen. Der Konjunkturaufschwung der 1950er-Jahre machte das Automobil für breitere Schichten erschwinglich, und der motorisierte Verkehr begann das Siedlungsbild nachhaltig zu verändern. 1950 waren in der Schweiz 147’000 Personenwagen zugelassen; zehn Jahre zuvor waren es mit nur 66’000 noch weniger als die Hälfte gewesen. Die vielen in den Städten abgestellten Autos wurden zum Ärgernis.

Die Lösung kam aus den USA, wo Ende 1951 bereits über eine Million Parkuhren ihren mechanischen Dienst verrichteten. «Die Möglichkeit, durch Einführung des Parkingmeters in den vom ruhenden Verkehr überlasteten Innenstädten bessere Verhältnisse zu schaffen, hat etwas Bestechendes an sich», konstatierte der damalige Chef der Verkehrsabteilung der Stadt Basel, Adolf Ramseyer, und bewilligte 1952 die Montage der ersten Parkuhren auf europäischem Boden. Zwei Jahre später folgte in Deutschland die Stadt Duisburg und stellte die ersten 20 Parkuhren auf; Ende der 1950er-Jahre gehörten die mechanischen Parkwächter bereits zum Strassenbild europäischer Städte, die Parkgebühren längst als ergiebige Geldquelle entdeckt hatten.

Indes, sonderlich beliebt waren die Apparate nie: «Bimne Parkingmeter ha n’ i mis Outo wölle la, aber ha kes Zwänzgi gha, für bim Gäldschlitz inezla», sang der Berner Liedermacher Mani Matter 1970. Und genau dieser Münzschlitz war es, der schliesslich auch die Zeit der Parkuhr ablaufen liess – zu heikel die Mechanik des Münzprüfers, zu teuer seine Wartung. In Europa kam das endgültige Aus der mechanischen Münzuhren mit der Euro-Einführung am 1. Januar 2002 – es hatte sich schlichtweg nicht gelohnt, die jahrzehntealten Präzisionsgeräte auf die neuen Geldstücke umzurüsten. Auch in der parkografischen Pionierstadt Basel wurden die mechanischen Einzelparkuhren ab 2007 nach und nach durch elektronische Sammelparkuhren ersetzt. Die letzten Basler Münzuhren nach dem Vorbild der legendären «Black Maria» wurden 2011 abgebaut.

Dieser Artikel erschien am 25. April 2023 im Blog des Schweizerischen Nationalmuseums, Zürich.

Kommentare sind geschlossen